「太古の海の王者、メガロドンの歯をこの手にしたい!」 そんなロマン溢れる夢を持って化石を探していると、必ずと言っていいほど突き当たる壁があります。

それが「この歯は、本当に本物なのだろうか?」という不安です。

2026年現在、3Dプリンティング技術や精巧な樹脂成形技術の向上により、一見しただけではプロでも迷うような「巧妙な偽物」や「過度な修復品」が市場(特にフリマアプリや海外のオークションサイト)に多く出回るようになりました。

せっかくの大きな買い物を後悔してほしくない。そんな思いから、今回はメガロドンの歯の専門店である当店が、2026年時点での最新の「本物と偽物の見分け方」を5つのポイントに絞って徹底解説します!

2026年版:本物 vs 偽物 比較クイックチェック表

詳細な解説に入る前に、まずは全体像を把握するための比較表を確認しましょう。この表をブックマークしておくだけでも、明らかな偽物を掴むリスクを大幅に減らせます。

| チェック項目 | 本物のメガロドンの歯 | 偽物(レプリカ・樹脂製) |

| 表面の質感(エナメル) | 細かなひび割れ(クレイジング)や自然な光沢がある | 均一すぎて不自然、またはプラスチック特有のテカリ |

| 鋸歯(セレーション) | 触るとザラつきがあり、不揃いな天然の鋭さがある | 丸みを帯びている、または規則正しすぎて人工的 |

| 重さと密度 | 石のように重く、密度を感じる(石化しているため) | 見た目に反して軽い、叩くと高い音がする |

| ブーレット(V字部分) | 歯冠と歯根の境界が明確で、質感が異なっている | 境界が曖昧、または色が塗られたような違和感 |

| ブラックライト反応 | 基本的に反応しない(補修箇所のみ光ることがある) | 全体が青白く光る、または全く反応が単調 |

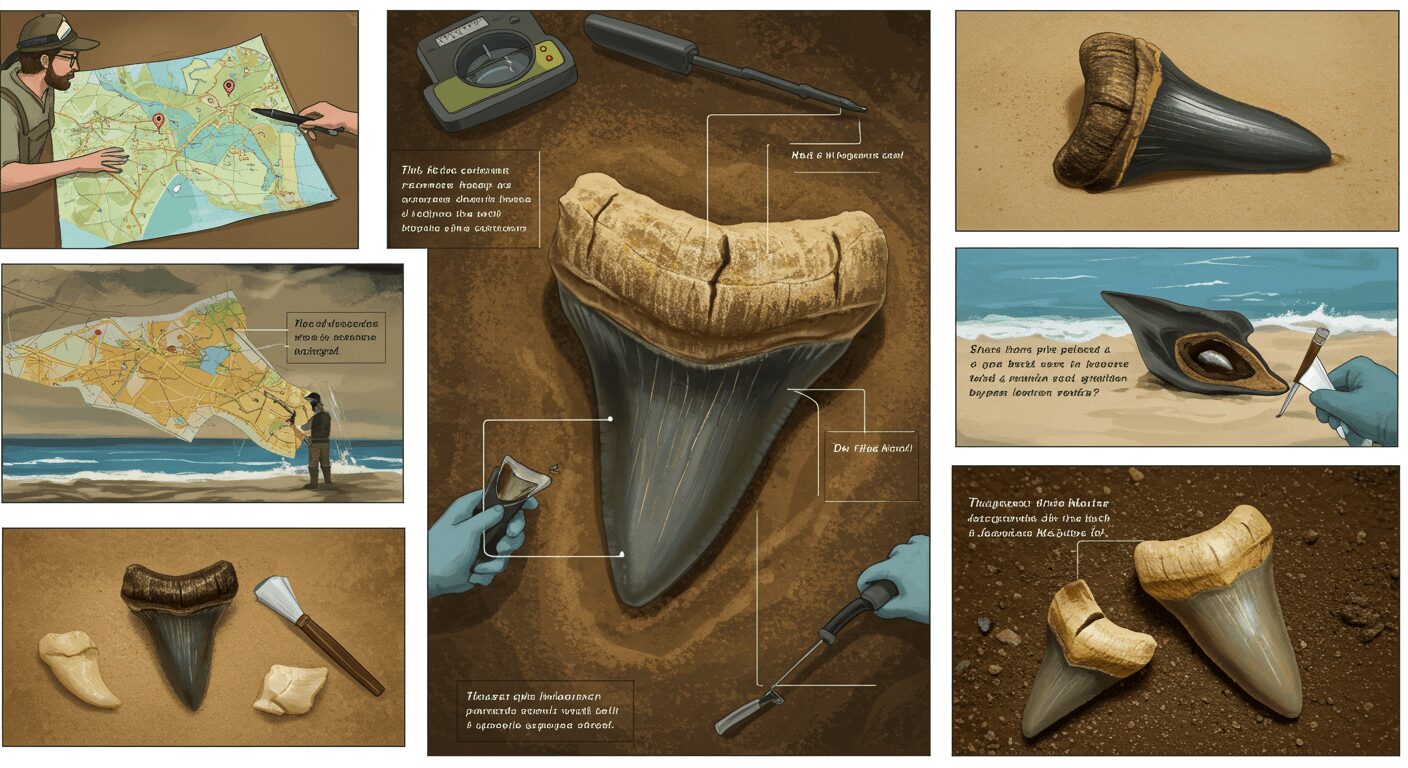

ポイント1:エナメル質の「クレイジング(ひび割れ)」を見る

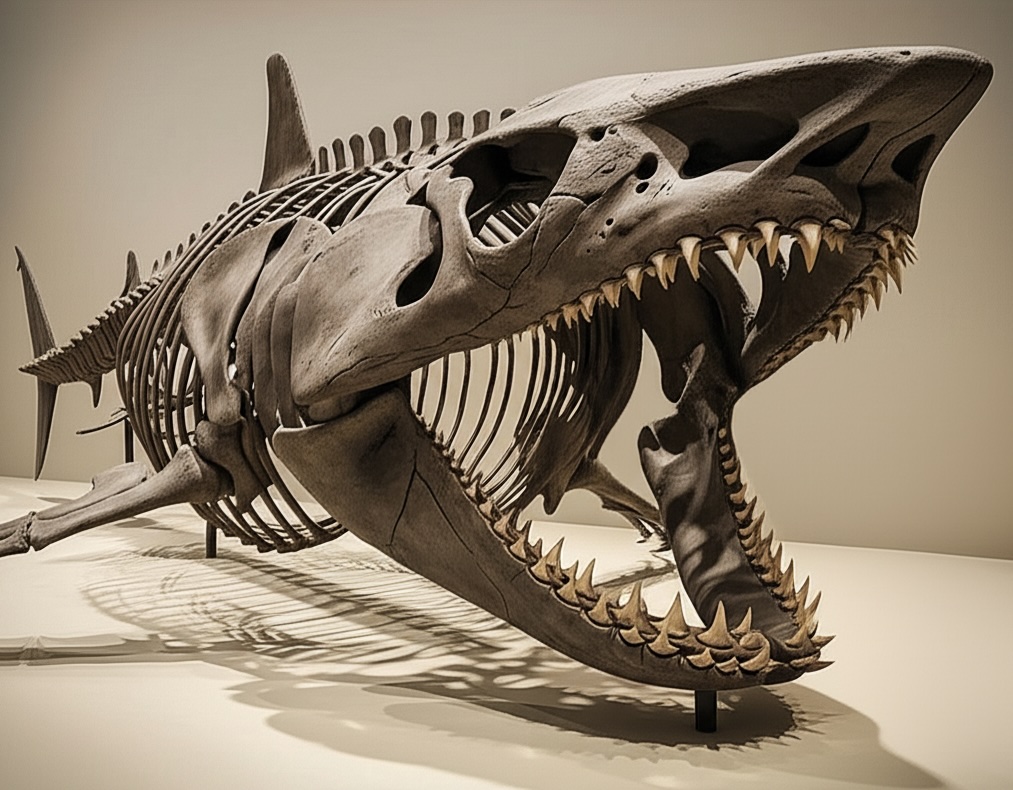

本物のメガロドンの歯は、数百万年という途方もない時間を地中で過ごしてきました。そのため、表面のエナメル質には「クレイジング」と呼ばれる細かなひび割れが入るのが一般的です。

-

本物の特徴: 顕微鏡やルーペで見ると、不規則で複雑な網目状の筋が見えます。これは化石化の過程で圧力がかかった証拠であり、人工的に再現するのは極めて困難です。

-

偽物の特徴: 表面が滑らかすぎたり、逆に意図的に付けられたような「太い傷」しかない場合は要注意です。また、樹脂製の場合は気泡(小さなピンホール)が見つかることもあります。

ポイント2:鋸歯(セレーション)の「鋭さと不規則性」

メガロドンが最強の捕食者であった証、それがエッジ部分にあるギザギザの「鋸歯(セレーション)」です。ここは鑑定において最も重要な部位の一つです。

-

本物の特徴: 1つ1つのギザギザが独立しており、指でなぞると「ヤスリ」のような感触があります。場所によって摩耗していたり、欠けていたりするのが「自然な姿」です。

-

偽物の特徴: キャスト(型取り)で作られた偽物は、このギザギザが丸まってしまいがちです。逆に、あまりにも等間隔で完璧すぎる場合は、機械で削り出した偽物の可能性があります。

ポイント3:ブーレット(Bourrelet)の有無と質感

「ブーレット」とは、歯の表面にある、歯冠(エナメル部分)と歯根(根っこ部分)の間にあるV字型の帯状の部分を指します。

-

本物の特徴: バーデンはエナメル質よりも柔らかいため、剥離していたり、色が濃くなっていたりと、周囲とは明らかに異なる「質感のコントラスト」があります。

-

偽物の特徴: 偽物はこの境界線が曖昧です。全体を同じ色で塗装している場合、バーデン特有の「ザラつき」とエナメルの「ツヤ」の差が表現できていないことが多いです。

ポイント4:「重さ」と「温度」を肌で感じる

これはデジタル画面越しでは分かりにくいですが、実物を手にした際に最も直感的に分かるポイントです。

-

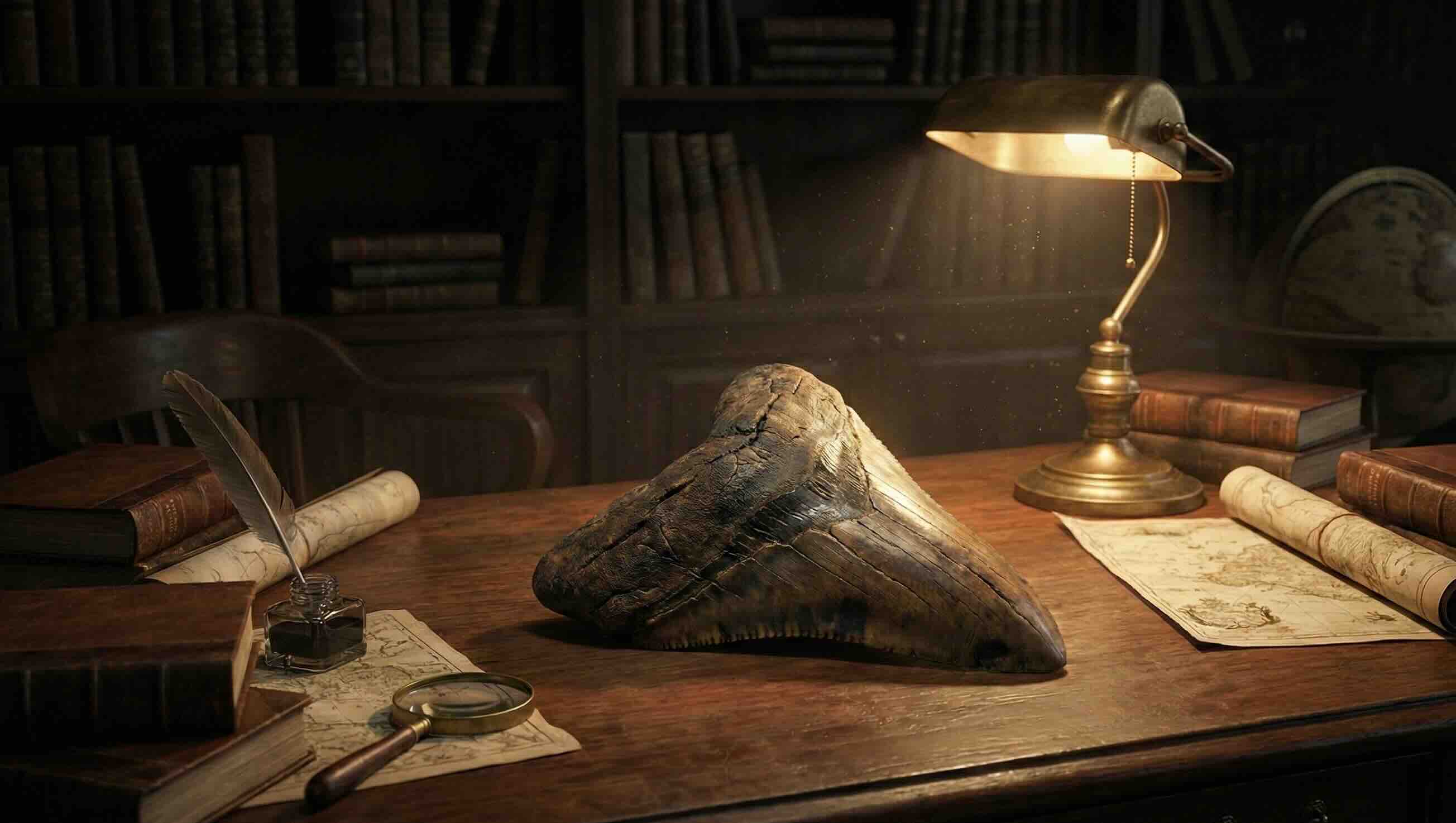

本物の特徴: メガロドンの歯は「石」です。手に取ると、見た目以上にズッシリとした重量感があります。また、触れた瞬間にひんやりとした石特有の冷たさを感じます。

-

偽物の特徴: プラスチックや樹脂製のレプリカは、見た目のボリュームに対して驚くほど軽いです。また、触れてもすぐに体温で温まるような感覚があります。

スペシャリストの視点: 最近では、重さを偽装するために樹脂の中に金属の重りを入れるケースも報告されています。重さだけで判断せず、他のポイントと組み合わせることが重要です。

ポイント5:ブラックライト(UVライト)を当ててみる

2026年、最も手軽で効果的な真贋判定ツールの一つがブラックライトです。

-

本物の特徴: 化石自体はブラックライトを当てても反応しません。ただし、「どこが修復されているか」を一瞬で見破ることができます。 修復に使われる接着剤やパテは青白く発光するため、「完品」として売られているものが実は継ぎはぎだった、という事実が浮き彫りになります。

-

偽物の特徴: 全体が樹脂で作られている安価なレプリカの場合、歯全体がぼんやりと青白く光ることがあります。

巧妙化する「フランケンシュタイン・トゥース」にご用心

近年、特に注意が必要なのが、複数の本物の破片を繋ぎ合わせて一つの大きな歯に見せかけた「ニコイチ(フランケンシュタイン)」と呼ばれる個体です。

これらは、パーツ自体は本物(化石)であるため、重さや質感のテストをクリアしてしまいます。

見分けるコツは、「エナメルの模様や色が、境界線で不自然に途切れていないか」を注視すること。そして、前述のブラックライトで接合部をチェックすることです。

失敗しないための「購入マインドセット」

ここまで見分け方を解説しましたが、最も確実な方法は「信頼できる販売元から買うこと」に他なりません。

-

鑑定書や産地情報が明確か: 「どこで、誰が発掘したのか」というバックストーリーがあるものは信頼性が高いです。

-

接写写真が豊富か: 偽物を売る業者は、セレーションやバーデンの詳細を見せたがりません。

-

極端に安すぎないか: 6インチを超えるような美しく巨大な歯が数千円で売られていることは、2026年の市場価値から考えてあり得ません。

まとめ:本物のロマンを、あなたの手に

メガロドンの歯を手に取るということは、数百万年前の地球の記憶に触れるということです。 今回ご紹介した5つのチェックポイントを参考に、ぜひあなただけの「最高の一本」を見つけてください。

-

クレイジング(ひび割れ)の有無を確認する

-

鋸歯(セレーション)の鋭さと自然な欠けを見る

-

ブーレットの質感のコントラストを確認する

-

石としての重さと冷たさを感じる

-

ブラックライトで修復歴をチェックする

Megalodon-teeth.jpでは、世界中から厳選した「100%本物」のメガロドンの歯のみを取り扱っています。全ての個体に対してプロの鑑定を行い、詳細な写真と共に皆様にお届けしています。